Cuentos-Chilenos-de-Terror-Editorial-Norma-pdf-pdf.pdf

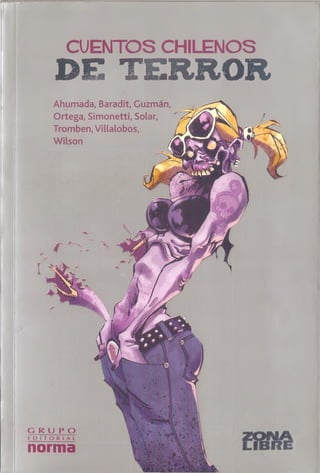

- 1. CUENTOS CHILENOS DE TERROR norma Ahumada, Baradit, Guzmán, Ortega, Simonetti, Solar, Tromben, Villalobos, Wilson

- 3. © 2010, de la presente edición en castellano para todo el mundo de habla hispai Grupo Editorial Norma Monjitas 527 piso 17 Santiago de Chile ISBN: 978-956-300-245-4 CC: 28002362 PI: 191219 Ia edición mayo de 2010 2a reimpresión octubre de 2010 Ilustración de cubierta: Nelson Daniel Impreso por Salesianos Impresores S.A. Impreso en Chile - Printed in Chile www.Ubrerianorma.com Diagramación y Diseño: Sasha Laskowsky Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cuierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

- 4. CUENTOS CHILENOS DE TERROR Guzmán, Ortega Wilson, Simonetti, Baradit, Solar, Ahumada, Tromben, Villalobos G R U P O E D I T O R I A L norma Bogotá Barcelona Buenos Aires Caracas Guatemala Lima México Panamá Quito San José San Juan San Salvador Santiago de Chile Santo Domingo

- 6. Luis Emilio Guzmán Larraín (1.07 l ). Se tituló de periodista en la UXAB. Cuenta con un posgrado en Guiones en la Universidad Complutense. Escribió el guión de la película Paraíso H, y es autor, guionista y productor ejecutivo de las series de TVN Justicia para /ojos, lióle! para Jos y Caree! Je mujeres. En 100,'5 publicó su primera novela. Corazón Jtslé.neo, de Editorial Planeta. En la actualidad es productor ejecutivo de la serie histórica de TVN ,7/go habrán hecho. Película de terror Psicosis (Hitchcock) y The Thing (Carpenter). Serie televisiva de terror Salem's Lot (la antigua, dirigida porTober Hoopery protagonizada por el gran Hutch, David Soul). Libro de terror El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. La zona muerta, de Stephen King.

- 7. E l pasillo estaba oscuro. Todavía era de noche. No le importó. Podía caminar con los ojos ce rrados si era necesario. La conocía a la perfec ción: en los cinco años que llevaba habitándola, esa casa se había transformado en su orgullo, su guarida, la meseta donde refugiarse. Ingresó a la cocina. Miró por la ventana en busca de luna llena, a ver si podía divisar el nogal del patio. No vio nada. Abrió la ven tana. Discreta pero bien recibida, una bocanada de aire frío llenó sus pulmones. Marzo avisaba que el verano llegaba a su fin. Escuchó el sonido de los gri llos, el ladrido de los perros... los primeros autos de jaban el hogar. En el lavaplatos abrió el grifo y mojó su cara. Del refrigerador sacó un envase de jugo de naranja y le dio un largo sorbo. ¿Qué hora es?, se preguntó. Cerca de la seis de la mañana, se respondió lim piando el sudor de su frente. Sabía que no volvería a dormir. Desde el 21 de diciembre, sus jornadas de descanso no pasaban más 9

- 8. allá de las cuatro horas de sueño. ¿Cambiaría todo a partir de mañana? No pudo responder. No te proyectes, pensó. Tenía que cumplir las pequeñas metas que se ha bía impuesto. Aunque independientes unas de otras, todas apuntaban a un objetivo común: volver a sen tirse un hombre útil. ¿Cuál era el primer paso? Abandonar a tu familia, dijo en voz alta. En el living, supo que necesitaba un poco de luz. Quería tomarse un tiempo para observar por últi ma vez aquel espacio: las fotografías enmarcadas de los tres en Tongoy y Puerto Varas, la graduación de Jaime dej>rekínder, el póster de Sin Aliento, el sillón que compraron en los Anticuarios de la calle Brasil y que mandaron a tapizar con don Juan, “un experto” , según Sofía. Encendió la lámpara que había comprado en el viaje a México, cuando Sofía tuvo la conferencia de Terapia Ocupacional en Veracruz y él propuso hacer el primer viaje en familia. Los tres se alojaron en un Hotel Marriot con vista al Golfo, y mientras ella baja ba a la sala de conferencias, él y Jaime —recién había cumplido los tres años y ya iniciaba su amor enfer mizo con el mar— conocieron el pueblo, comieron camarones y se atrevieron a nadar sin flotador. A los tres años, su hijo ya podía nadar solo. 10

- 9. Sonrió. Cada paso en la vida de Jaime se trans formaba inmediatamente en una especie de con quista propia: nadar a corta edad. No tener miedo a las olas; es más, tomarlo de la mano y decirle: “Papá, vamos a capear toritos”. Los goles en la liga del cole gio. La piñata que atrapó en el cumpleaños de Raúl, su mejor amigo. ¿Eran todos los niños así? ¿Podían pegarse a la piel de sus padres de manera tal que pasaban a ser un solo cuerpo, una sola emoción, una misma sangre? Sus brazos se comenzaron a tensar. Cerró los ojos. Otra vez el calor lo asfixió. Comenzó a dudar. Trató de borrar las imágenes, de olvidar el pasado común, los proyectos que nunca se concretarían. ¿Qué iba a ser de ellos? ¿Podía un hombre dejar a su familia y seguir vi viendo? Perderse. Comenzar otra vez. Volver a nacer cuando se está más cerca de la muerte que de la pro pia niñez. Miles de hombres lo han hecho, repitió mentalmente. Han dicho: tengo que seguir viviendo, pero no puedo hacerlo en este lugar. En su huida, las heridas que dejan son tan voraces que parecen imposibles de cicatrizar. Y sin embargo... “Si me quedo, será peor para todos”, pensó. Volvió a ver la hora. Siete de la mañana. En trein ta minutos, su hermano, Javier, pasaría a buscarlo.

- 10. Subiría a su auto y, una vez dentro, Javier tomaría su brazo y diría: “Has hecho lo correcto”. Saldrían a la carretera y viajarían en silencio a la comuna de Pir que. En la parcela de la familia se refugiaría, pondría su mente a descansar y, lentamente, según opinaba su hermano, volvería a ser el tipo que alguna vez fue. “Te vas a recuperar” le dijo el mediodía del mar tes pasado, cuando se juntaron a almorzar y él dio la noticia: —Voy a irme de la casa. Cerró los ojos. Una ráfaga de sueño lo alertó. Mantente despierto, repitió mentalmente. Miró la mesa del comedor. Tal vez debía escribir una carta de despedida. Lo había visto en películas, leído en alguna novela. ¿Sería capaz? Negó con la cabeza. No era bueno para escribir. Lo suyo eran los números, cuantificación de daños, estructuras, la fortaleza de una construcción, su diseño y los materiales que se utilizaron para erigirla. Un ingeniero constructor de primera. Hasta hace un tiempo, claro. Ahora mi estructura se ha venido abajo. Los ci mientos se han pulverizado. Si nadie hace nada, po demos terminar todo... —Papá, ¿eres tú? De inmediato apagó la luz. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que creyó que lo vomitaría. Escuchó los pasos de Jaime sobre el piso vitrificado. Miró por 12

- 11. la ventana. La luz del sol comenzaba a aparecer sobre la cordillera. —Papá. —Acá estoy. Jaime se mantuvo en la oscuridad del pasillo. —¿Qué estás haciendo, papá? —Nada. No podía dormir, eso es todo. —¿Todavía es de noche? —Claro que sí. —Entonces ven a mi pieza. Quiero que me acompañes. —Claro. En treinta segundos estoy ahí. Jaime dio media vuelta y corrió a su cuarto. Se puso de pie. Pensó: no voy a dejarlo. No puedo dejarlo. Avanzó por el pasillo. Otra vez en la oscuridad, se sintió protegido. En la pieza de Jaime, vio los pla netas fosforescentes que habían pintado en el techo, asemejándose al sistema solar. Sobre la televisión, el Playstation 2. Tirados en el suelo, los dos controles con los cuales jugaban sendos partidos de fútbol en el Win Eleven. A Jaime le gustaba ser el Manchester United, mientras él prefería el Barcelona. —Hace tiempo que no jugamos —dijo Jaime, como leyéndole la mente. —Sí, tienes razón. Se produjo un silencio. —¿Te acuerdas que para Navidad me ibas a rega lar un Play 3, papá? 13

- 12. Se le apretó el estómago. Pellizcó su brazo para frenar un acceso de llanto. —Sí, pero no pudo ser. —¿Por qué? —Porque... porque pasaron otras cosas. Las lágrimas comenzaron a correr por su mejilla. ¿Volvería a ser su voz igual? Sintió el gusto salado del llanto. Y pensó: no voy a dejarlo. Podía vivir sin todo y sin todos. Podía deja su trabajo, no ver a sus padres, ignorar a sus herma nos. Podía incluso dejar a Sofía. De hecho, ya había ocurrido una vez. Fue un acuerdo de ambos. Dura ron casi ocho meses separados, cuando Jaime recién había cumplido un año. Él estuvo con otras mujeres. Dos, para ser más exacto. Ella estuvo con un hom bre. El juró que volvería a amarla. Y así fue. Pero no podía engañarse: había vuelto por él. Por su hijo. ¿La razón? Simple: era lo mejor que había hecho en su vida. —Papá... —Dime. —Te vas a ir de la casa para siempre, ¿cierto? Intentó sonreír. Yano frenó las lágrimas. Sintió la garganta ácida. Miró el techo. Los planetas alineados lo hicieron marearse. Con apenas un susurro, dijo: -S í. Bajó la vista. Miró a su hijo. Jaime no se movía. 14

- 13. Le daba la espalda, cubierto con el plumón forrado con el escudo de la U. —Ya lo sabía —dijo el pequeño tras un par de segundos. Notó que la voz de su hijo era muy tranquila, casi pasajera. ¿Volvería a dormirse? Observó su figura, el apacible ritmo de su respiración. Acercó la silla y lo acarició a través del plumón. ¿Lo sentiría? ¿Podría imaginar por lo que estaba pasando? Ojalá durmiera para siempre, pensó. Ojalá ya no despierte más. —Papá. -S í. —¿Puedes tocar mi pelo? —Claro. Pero no lo hizo. Sabía lo que sucedería. Tuvo el primer flashazo de la noche: sangre en sus manos. El frío cuarto, una camilla de mala cali dad. —Papá, no me tocas el pelo. —Sí, perdona. Ahora sí. ¿Lo sientes? —Sí, ahora sí... gracias. Lentamente acarició el pelo castaño de su hijo. Y lentamente sus dedos comenzaron a fundirse con la sangre del pequeño Jaime, igual que la noche del 21 de diciembre, cuando recibió el llamado desde la Posta Central preguntándole si él era familiar de Sofía Recabarren y Jaime Castro y él dejó en el suelo 15

- 14. su plato de tallarines recalentado en el microondas y manejó casi inconsciente y corrió por el pasillo y empujó a un auxiliar que le dijo que no podía entrar a la pieza de refrigeración, que necesitaba una orden del Servicio Médico Legal. —Papá. —Dime, Jaime. —Estoy muerto, ¿cierto? Miéntele, se repitió. Dile que nada ha pasado. Dile que estás bien, que fue sólo un pequeño acci dente. Que ya ha pasado lo peor. Hazlo por él. O tal vez hazlo por ti, concluyó. —No lo sé —dijo tras unos segundos de silencio. —Mi mamá dice que sí. Que estamos muertos, los dos. Y que sólo estamos preocupados de que tú sigasVivo. Que sigas bien... ¿Estás bien? —A veces. —Cuando te vas todas las mañanas, ante de que se haga de día, cuando sales de la casa... ¿estás bien? —No. Sólo estoy bien cuando estoy acá, con us tedes. —Ves. Es lo que dice la mamá. Parece que ella te conoce mejor que nadie. —Puede ser. —¿Y qué vas a hacer ahora, papá? ¿Qué vas a ha cer cuando ya no vuelvas a esta casa? —Nada. Ya no voy a hacer nada. Lo apretó con fuerza. Aspiró el aroma de su cue- 16

- 15. lio, de su cuerpo. No le importaron los olores ajenos: agua oxigenada, desinfectante, la gasolina que salió del motor del auto que pasó la luz roja en avenida Bilbao con Manuel Montt. El olor de su hijo seguía ahí, nítido, más presente que nunca. Podía alimen tarse de él. Podía reconocerlo de acá hasta el fin de sus días. No importaba donde estuviera. Ese era su refugio. Su otro yo. Esperó a que Jaime se durmiera. Lentamente, y sin hacer ruido, dejó la habitación de su hijo. Tres pasos más allá estaba Sofía, en la cama de ambos, esa que habían recibido de sus suegros cuando se casaron en esa pequeña ceremonia en el Cajón del Maipo, frente a un juez del Registro Civil que esta ba atrasado, pero que cuando vio la alegría de los comensales se relajó, incluso levantó una copa de champaña. Prefirió imaginarla. Ya era la hora. Su celular, aunque en estado de si lencio, comenzó a parpadear en la oscuridad. Javier lo esperaba en la calle. Atravesó el pasillo. Abrió la puerta de entrada. Ya era de día. No miró hacia atrás. Sólo avanza, repi tió. El nogal le dio la última despedida. Abrió la reja. Avanzó hasta el auto. Abrió la puerta del copiloto y observó a su hermano. Con el 17

- 16. motor prendido, Javier preguntó: —¿Todo listo? No hubo necesidad de responderle. Supuso que su cara ahorraba cualquier explicación. Ya habían pasado dos veces por esa instancia. La primera vez hubo entendimiento: “Tal vez es muy pronto”. La segunda ocasión trajo una advertencia: “Es por tu bien”. Esta vez había ira, mezclada con una alta dosis de decepción: “Huevón, ya han pasado cuatro meses y no has hecho nada con tu vida. Perdona que sea bestia contigo, pero te quiero y eres mi hermano: la Sofía y Jaime están muertos. Y tú tienes que seguir viviendo”. —Perdona. Es sólo que no puedo —respondió casi avergonzado. No alcanzó a cerrar la puerta; su hermano apre tó a fondo el acelerador. El auto se perdió en pocos segundos. Dio media vuelta. Abrió la reja y avanzó hacia el jardín. Ya había visto la rama muchas veces. Era fuerte, resistente. Lo aguantaría sin problemas. Ro deó la casa hasta el patio de servicio. Bajó a la bo dega. A un lado de la lavadora descansaba la cuerda donde alguna vez su familia había colgado la ropa sucia. Jaime solía agarrarse de ella y jugar a que cru zaba un océano lleno de tiburones, como si estuviera en Los piratas del Caribe. 18

- 17. Volvió al jardín. Se acercó al nogal. ¿Cuántos años tenía? ¿A cuántas familias había dado refugio, sombra, nueces? No le costó subirse. Hizo el nudo sin problemas y ató la cuerda al tronco del árbol. Volvió al piso. Buscó una de las sillas del juego de terraza que había comprado en el Homecenter. La cuerda rodeó su cuello. Pensó: por fin. Estoy cansado. Demasiado cansa do para seguir escapando todas las mañanas. Esta es mi casa y no quiero moverme de acá. Pateó la silla. En pocos segundos, imaginó, volverían a estar juntos. 19

- 18. v g * T g * B r * g » X Im I A s E a X S*M 20

- 19. Francisco Ortega (lí)7l). lis autor tic las novelas 60 kilómetros v E l número Ktiifman x de la novela gráfica 1 a publicarse en no icnibre de este año. Ks autor de los guiones de la serie .lil/ús a!Séptimo de Línea x de la película Se arrienda. lia publicado cuentos en varias antologías. Trabaja como periodista y editor. Película de terror El exorcista. Serie televisiva de terror Salem's Lot: La noche del vampiro. Libro de terror Drácula, de Bram Stoker La versión de Enrique Breccia en cómic de "El corazón delator", de Edgar Alian Poe.

- 20. C onocía cada ruido de la casa: el aletargado crujido de las cañerías durante la noche, ese continuo toqueteo de las ramas del ciruelo, las vigas de la terraza al hincharse con los cambios de temperatura, el marco de las ventanas al ser al canzado por la primera luz de la mañana... A sus 65 años, Elcira Ramírez dominaba tan bien cada sonido de su hogar, que despertó de inmediato cuando un ritmo pesado y cansino empezó a sucederse desde el pasillo de la puerta hacia el interior del primer piso. Se quedó tranquila, en silencio, a oscuras, apoyada contra el almohadón más grande de la cama. Y es cuchó. El ruido no sólo seguía allí, abajo, además se movía. No cabía duda, alguien más respiraba en la casa, alguien que caminaba torpe, deambulando entre el living, la cocina y el dormitorio que alguna vez fue de su hijo. Sola en casa y con un extraño ace chando. Recordó cuántas veces su hermana le había ofrecido irse con ella: “ Alguien malo puede aprove charse, tu hijo no va a regresar”, fueron sus palabras. Agosto, 1995. Independencia, Santiago de Chile. 23

- 21. Pasos, claro que eran pasos, trancos arrastrados de quien parecía revisar con atención cada uno de los detalles de la vieja geografía del lugar. Elcira sentía su corazón apretado, latiéndole desordenado, con potencia, como si fuera el estruendoso motor del auto viejo del dueño del almacén de la esquina. Un miedo como nunca había experimentado en todos los años transcurridos desde que su esposo murió y se llevaron a su hijo. Dos décadas sola, dos décadas abandonada a la suerte, olvidada por los poderosos, los unos y los otros. Una vieja y un intruso, la balan za no estaba a su favor. Pasos, pasos, pasos, latido, esa era la aritmética. Respiró profundo y agudizó los sentidos, el hombre (porque era un hombre, pesaba como uno) había entrado a la habitación de su hijo y allí se había quedado, tal vez de pie, tal vez senta do en la cama, tal vez sólo era un pobre vagabundo que buscaba un lugar para dormir. Estiró su brazo izquierdo hacia el velador y encendió la lámpara de noche: luz y fotografías antiguas la saludaron y le dieron valor. ¿Qué podía ser tan terrible? Llevaba años guerreando contra los que mandaban, se había enfrentado a ejércitos y soldados, todo por el dere cho a saber dónde estaba su hijo. Si las botas y fusiles nunca la habían asustado, por qué ahora un pobre ladronzuelo (eso imaginó que era) la iba a intimi dar. Apretó los puños y brincó de la cama, buscó una bata gruesa, se puso los zapatos y agarró el bastón que alguna vez fue de su esposo, como instrumento 24

- 22. de golpe en caso de necesitarlo. Estudió el escenario, don Luis estaba en la casa continua, sólo había que gritar fuerte, quebrar cosas, correr hacia la calle. ¿Y si traía un arma? ¡Que la disparara!, total hacía rato que no tenía nada que perder. Ya no más. Bajó las escaleras y se encaminó valiente al dormitorio de su hijo. Al entrar percibió un aroma mojado, a viejo, como de algo guardado durante mucho tiempo que de la nada era sacado a la luz. Con pasos sigilosos pero seguros se asomó a la habitación, cruzando el bastón sobre su cuerpo, tratando inútilmente de pa recer intimidante. Y allí, bajo las sombras, reconoció la silueta de su hijo. Sebastián. Su pequeño, el que un día se llevaron los militares, el que por tanto tiempo buscó, el de la fotografía en los carteles mojados con agua represo ra, el tanto tiempo sufrido, allí estaba, sentado en esa misma cama donde había despertado por última vez. La vieja se dejó caer llorando sobre su pequeño. —Sebastiáaannnn —tartamudeó entre lágrimas. Él apenas respondió a su abrazo. Y estaba tan joven, tan blanco, tan inocente, como si todos los años que pasaron sobre ella se hu biesen restado sobre su único y amado muchacho. Ella se lo comió a besos. Él se la comió a mordidas. Y aunque trató de pedir ayuda, aullar de horror y de dolor, no pudo hacerlo. Elcira Ramírez entendió 25

- 23. demasiado tarde que cuando tu propio hijo te arran ca la lengua, no se puede gritar. Quince años después. Cuartel de la PDI, Policía de Investigaciones —Te buscan —le informaron al comisario Mar tínez—. Esa mina que está en la puerta, la rubia alta, dice que necesita hablar contigo, que es importante. Armando Martínez permanecía encerrado en una oficina sitiada por torres de papeles, documen tos y archivadores, labor en la que se habían concen trado sus últimos diez años de servicio en la policía civil. —¿Quién es? —bajó el tono. —Una fiscal, no dijo más, sólo que necesitaba al comisario Martínez. "El policía la miró, la muchacha no debía tener más de treinta años. Rubia, cabello liso, anteojos de marco grueso, zapatos con tacones, mirada distante, hija de buena familia, de barrio alto. Si usa esa falda negra y esa blusa gris, es que quiere respeto, infirió, también que le ha costado ganárselo. A las de su tipo no les resulta fácil, son demasiados los que nunca dejan de verlas como muñecas de adorno. Se acomodó la corbata, buscó su chaqueta y fue a recibirla. —Antonieta Baculic —se presentó ella, seria y con un apretón de manos que reveló bastantes ho ras en el gimnasio. Era bonita, mucho, pero también 26

- 24. algo masculina. Hija única tal vez, demasiado meti da en sus asuntos para pensar en tener pareja e hijos. —Usted dirá —le preguntó Martínez. Ella le pi dió hablar en un lugar menos concurrido. Sabiendo que era seguida por las miradas de to dos los hombres presentes, Antonieta evitó cualquier gesto de amabilidad y siguió a Martínez hasta un pe queño privado, junto a las oficinas de los oficiales. Tras cerrar la puerta, el comisario le ofreció asiento: —La escucho —le dijo. —Mi tarjeta, al reverso anoté el número de mi móvil —le entregó Antonieta. Luego se presentó como nueva fiscal adjunta de Santiago norte y le in formó que estaba trabajando en un caso “bastante complejo” con la Brigada de Homicidios. —¿Y en qué puede ayudarle un oficinista como yo? —quiso saber Martínez. La fiscal Baculic abrió su bolso, sacó un compu tador portátil, lo puso sobre la mesa, lo abrió, busco algo en las carpetas del disco duro y luego giró la pantalla hacia el policía. —No siempre fue un oficinista —le dijo. La foto que aparecía en la superficie de cristal líquido fue como un puntapié para Martínez. Un hombre con todo el vientre abierto, completamente vacío por dentro, sin el menor rasgo de visceras u órganos. —Es el cuarto caso en dos meses, los jefes se las han arreglado con la prensa y el gobierno para 27

- 25. que no se sepa, igual que hace quince años. ¿Usted a cuántos llegó? ¿Veinte en un año, verdad? Así los co nocen en la brigada, “los veinte de Martínez” —bajó sus anteojos y le clavó sus ojos azules. —Fue hace tiempo, señorita, ya no sé de estas cosas. —Averigüé su historia, comisario, sé que sabe mucho de esto... —Entonces —alzó la voz Martínez— si sabe tan to, habrá averiguado lo que me pasó. Quiere un con sejo, cámbiese de caso. Es mujer, puede alegar que es demasiado fuerte, afecta su salud, qué sé yo; se ve inteligente, sabrá inventar algo. En serio, olvídese de todo, deje el asunto, por su bienestar. —Usted no lo dejó. —Y vio lo que me ocurrió. Perdóneme, pero tengo mucho trabajo, estoy lleno de expedientes y archivos que revisar. Y no me pagan horas extras. —Su superior... —Yo no tengo superior, señorita Martinic. —Baculic. —Baculic —subrayó—. Hace quince años que nadie me manda; si está tan enterada, sabrá que fue parte del trato. Ahora, si me permite —la invitó a salir. Antonieta Baculic dejó el edificio central de la Policía de Investigaciones y subió al Hyundai gris perla donde la esperaba una detective de su unidad. La joven policía estaba fumando y escuchando noti 28

- 26. cias en la radio. —No quiere cooperar —le dijo la fiscal. —Es lógico, yo en su lugar estaría dolido —res pondió la policía y encendió el motor del vehículo. Dos semanas después, nueve de la noche y Ar mando Martínez estaba en la cocina de su departa mento en Providencia, barrio Seminario, calentando una taza de arroz y viendo los goles del fin de se mana en televisión. No esperaba a nadie, ni siquiera comida a domicilio, así que se sorprendió al escu char el citófono. Era Baculic, la fiscal, la bonita pero masculina. Insistía en hablar con él. —Adelante. La abogada venía vestida prácticamente de la misma forma como la había visto hacía quince días, salvo que el color de su falda ahora era gris. La hizo pasar, le ofreció asiento y le preguntó si quería algo. Ella sólo pidió agua. —Veo que es buena —le dijo—, averiguó mi di rección. —No es difícil cuando se tiene autoridad. Martínez prefirió no agregar nada. —Mire —continuó ella—, sin rodeos, ha habido dos casos más desde la última vez que nos vimos. Igual que sus veinte. Desollados, abiertos de cuajo, con sus visceras y órganos extirpados; todos con un vínculo en común, cada uno de los cadáveres está re lacionado con algún militar procesado por asuntos de derechos humanos. En su caso fue al revés, con 29

- 27. víctimas de la dictadura. —Olvídese de este asunto, en serio, señorita, por su bien. —Mire, Martínez, las cosas han cambiado en estos años. Sé que usted la pasó mal, que desobede ció a sus jefes y éstos lo degradaron a oficinista. Lo he investigado, con su perdón —le clavó su mirada celeste—, usted era un policía sobresaliente, marcó pauta entre sus compañeros, le auguraban una carre ra brillante, hasta que insistió demasiado en lo de los veinte y llegó una orden desde arriba. Y de la calle lo pasaron a archivos, perdió mucho... —Más de lo que usted se imagina —bajó la voz Armando—, por eso no sea tonta, óigame, usted tie ne toda la vida por delante. Además, las cosas no han cambiado tanto, sólo están mejor disfrazadas. '—Lo necesito, Armando, sólo usted tiene la ex periencia. Escúcheme por favor, no diga nada antes, tengo influencias, soy buena en lo que hago, puedo regresarlo a la acción, sacarlo de ese cuchitril lleno de papeles, reivindicarlo con la institución. Le ofrez co cobrarse por lo que le hicieron... El policía le respondió con una mirada. —¿Me va a ayudar o no? —Lo siento. —Entonces, creo que he perdido el tiempo, con su permiso —la fiscal se levantó, dejó el vaso con agua a medio tomar sobre la mesa de centro y ca minó hasta la puerta del departamento. Armando la 30

- 28. despidió con amabilidad. El comisario Martínez esperó a oír cómo el as censor se abría y cerraba al fondo del corredor, lue go cruzó la cadena de la puerta de su departamento y regresó a la cocina. Tuvo que volver a calentar el arroz. Días después, Armando Martínez jugaba con la tarjeta de presentación de Antonieta Baculic. El logo del gobierno, de la fiscalía, el nombre de la mu chacha, un teléfono y una dirección de correo elec trónico; al reverso, garabateado, el número de un celular. Dejó la tarjeta sobre el escritorio, acomodó unas carpetas para disimular y continuó leyendo en la pantalla del computador. Hacía tiempo que no lo hacía, meterse a los expedientes de la Brigada de Homicidios, pero ahora las cosas eran distintas, los “devorados” habían regresado. Antonieta y sus mu chachos no tenían idea en lo que estaban metidos. Crímenes sin resolver, igual que sus “veinte”, los del 95, los que pasaron y supuestamente a nadie les im portó. Ahora al menos los jefes fingían estar apoyan do al nuevo equipo. Antonieta se veía lista, sus an tecedentes además revelaban sus capacidades, pero aún era ingenua, lo suficiente como para no llamarle la atención que nadie la presionara por solucionar rápido el caso, tampoco que asesinatos de similares características apenas fueran mencionados en la prensa, pero bueno, hace quince años él tampoco se percató de esas señales, vino a percibirlas cuando ya 31

- 29. era demasiado tarde. Levantó el teléfono y marco el celular de la fiscal. Tono muerto, nadie respondió. Una semana después retomaron contacto. Antonieta Baculic le dijo a la detective que la acompañaba que la esperara con el motor apagado. Descendió del auto, miró que nadie viniera de uno o de otro sentido de la calle y cruzó rápido a la pla zoleta, ubicada al otro lado de la avenida. Se acercó al Peugeot 305 estacionado y enfrentó al conductor. —¿Qué es lo que quiere? —le gritó. —Suba —le ofreció Martínez, abriendo la puerta del acompañante. —Cree que soy estúpida —continuó ella, aco modándose en el asiento—, lleva días siguiéndome. Cuando le pedí ayuda me dio la espalda y ahora, ¿cuál es su juego? Tengo diez llamadas perdidas su yas en mi celular, cuando se las regreso no contesta, qué está haciendo, Armando, cree que... —No creo nada, sólo estaba preocupado por us ted, no quiero que le pase nada malo. —Nada malo me va a pasar, no estoy sola —le mostró el auto institucional al otro lado de la calle. Martínez bajó el rostro. —No los matan —dijo. —¿Perdón? —Eso, no los matan, se los comen —Antonieta no alcanzó a reaccionar—. Tampoco fueron veinte. —Qué está diciendo, Martínez... 32

- 30. —Me escuchó bien. No fueron veinte los casos que investigué; en total, sumaron 77. Siempre son 77, antes de 1995 y ahora igual, en año y medio más se va a cerrar la cifra, 77, acuérdese, 77... —De dónde sacó eso. —De lo vivido, fiscal. Dígaselo a sus superiores, mencione esa cifra, atrévase y vea cómo le cierran la investigación. Si después necesita un hombro donde llorar, búsqueme. Antonieta Baculic regresó el último día hábil del mes al despacho del comisario Martínez. No saludó a nadie, no pidió autorización, simplemente entró al privado del policía y cerró la puerta de golpe tras ella. La vena de su frente se marcaba como la pata de un gallo sobre los anteojos. Tiró un par de carpetas y lo enfrentó, quería respuestas, no más rodeos. ¿Qué era eso de los 77? Bastó mencionarlos para que lle gara una orden desde arriba pidiéndole que dejara el caso, que el asunto entraba en terrenos de la fiscalía militar. —Supongo que también les dijo que se los co mían —reaccionó Martínez. —Supone mal, no soy tan estúpida. —Debió decirlo, tal vez la habrían tratado con más respeto. La pasaron a llevar, de ser la estrella de la fiscalía, ahora es una más. ¿Se siente pésimo, cier to? —No me joda, ¿quiero respuestas, Martínez? El comisario sonrió, buscó un papel y escribió 33

- 31. algo con un lápiz de tinta negra. —Cálmese, Baculic, aquí las paredes escuchan —deslizó la hoja sobre el escritorio, “paso por usted a las 9, no comente nada con nadie, anote su direc ción acá abajo”. Antonieta lo miró, agarró el lápiz y escribió rápi do las indicaciones de un edificio de departamentos en Las Condes, barrio alto, pensó Martínez. Cuando el reloj digital del tablero del viejo Peu geot 305 marcó las 23:55, Armando Martínez esta cionó su auto junto a la entrada de un pequeño pasa je en el sector bajo de la comuna de La Reina. —Aquí es, la casa del fondo —le mostró una propiedad con antejardín y ventanas rodeadas por marcos y cruceros de madera pintados de blancos—. Vamos, hace rato que nos están esperando. Aunque era evidente que la fiscal Baculic estaba nerviosa, también lo era que confiaba en su acom pañante, lo había hecho desde la primera vez que se habían juntado a conversar. La puerta de la casa se abrió y una mujer de cabello blanco salió a recibirlos, tenía una edad indefinible, detenida en algún punto medio entre los 45 y los 60 años. Sus ojos, verdes y profundos, destacaban contra una piel pálida con pocas arrugas, salvo alrededor de la boca, adornada con labios rosados, jóvenes y dientes muy blancos. El nombre de la dueña de casa era Dominga Se rrano y de acuerdo con la versión de Martínez era médico, con varios años de servicio en el Médico 34

- 32. Legal, hasta su temprano retiro a mediados de los noventa. Era miembro además del Ejército de Chile, con el grado de capitán. —Si me permite —dijo Antonieta, anotando el nombre de la mujer en una libreta. —Claro —accedió ella—, escriba lo que quiera y si le parece, grábeme, no creo que ello marque mu cha diferencia. Antonieta prefirió no insistir en la última frase de la dama de cabellos blancos, quien se ausentó a la cocina por un instante, tras ofrecer café a sus in vitados. Contra lo que la fiscal esperaba, fue Martínez quien comenzó. —¿Como va en Historia de Chile? —le preguntó. —Bien, supongo —contestó ella, siguiéndole el juego. La doctora Serrano repartió el café a sus invita dos y en una bandeja puso un azucarero junto a un frasco de sacarina. La fiscal no endulzó el suyo. —¿Qué sabe de la Batalla de La Concepción? —El día de la bandera, un grupo de jóvenes soldados chilenos, masacrados por miles de indios peruanos, julio de 1882, uno de los últimos comba tes de la Guerra del Pacífico —respondió segura la fiscal. Dominga Serrano miró a Martínez y sonrió. —Setenta y siete jóvenes soldados para ser exacta —agregó la médico y capitán—. Supongo que ha es cuchado mucho ese número en estas últimas semanas. 35

- 33. Antonieta miró a Martínez. —Escuche, señorita fiscal —continuó la docto ra—, lo que ahora va a oír supera cualquier límite de lógica. No podemos pedirle que crea cada pala bra que escuchará, pero por alguna razón Armando confía en usted y supongo que no sólo por ser una muchacha bonita. Antonieta se ruborizó. —Sólo vamos a pedirle que oiga sin opinar, ya habrá tiempo de despejar dudas y demases. Esta ver dad lleva más de cien años oculta en los altos cír culos del gobierno chileno; muchos han muerto por ella, otros hemos pagado con traiciones y golpes por la espalda. —Los escucho entonces —agregó Antonieta, con un dejo de burla en su tono, detalle que Martínez y Dominga Serrano aceptaron como parte del trato. —En 1882, las cosas no eran fáciles para Chi le —habló el comisario—. Teníamos el dominio de Lima, habíamos ganado la guerra, pero en las sierras el general Andrés Cáceres había reunido una fuerza descomunal de indios y negros, que junto a rema nentes de las fuerzas del Perú se preparaban para re conquistar el país y arrasar con las fuerzas chilenas; la derrota era inminente, por muy distinta que sea la versión que haya leído en los libros de historia. Cáceres nos tenía en vilo. Había que buscar una sa lida y ésta no estaba en las armas, sino en algo muy distinto, algo en teoría abominable e imposible — 36

- 34. Martínez sorbió un poco de su café—. Debe saber usted, Antonieta, que a finales del siglo XIX la reli gión más popular en Chile era el espiritismo y todos sus derivados y que muchas autoridades, sobre todo integrantes del Ministerio de Guerra, eran simpati zantes de este culto; fue así como llegó al gobierno la historia del huitranalhue, muertos resucitados en un ceremonial mapuche encabezado por cuatro brujos calcó, los que podían ser manejados a voluntad de quien los controlara, una fuerza de ataque invenci ble, imparable y prácticamente inmortal, el gran se creto de los tres siglos de resistencia araucana... Mal que mal lo único que requerían para moverse era sangre, carne e interiores de los vivos. En marzo de 1882, el gobierno chileno hizo un trato con un grupo de machis y brujos, quienes, a cambio de tierras y fin de hostilidades en el sur, aceptaron regalarle al gobierno chileno un batallón de muertos vivos. Sólo se necesitaba 77 individuos para ser sacrificados y luego revividos. —Setenta y siete —interrumpió Serrano—, por que siete es cifra divina, de creación, y al repetirla es un acto de burla, blasfemia y desafío contra Dios, eso, por supuesto, si se aceptan las creencias de estos brujos. Martínez continuó: —Así fue como se ideó la trampa de La Concep ción. Setenta y siete muchachos, casi niños, enviados como corderos al matadero, para ser luego resucita 37

- 35. dos y convertidos en la fuerza que aseguró la victoria definitiva de Chile en las pampas del norte. Esos 77 primeros arrasaron con las sierras, devorando casi la mitad de la población rural del Perú, transformán dose además en un efectivo método de guerra psi cológica. El rumor de que el diablo peleaba por los chilenos era bastante cercano a la realidad, y nadie ni nada se iba a atrever a levantarse en armas contra ese poder ancestral desatado por nuestro país, una mal dición, un virus, un mito hecho realidad, convertido en arma. Antonieta lo miró, luego a la doctora. No dijo nada. —Los 77 han estado más de cien años al servicio del gobierno chileno —agregó Serrano—, pero no son eternos. El hechizo tiene una razón de ser, es una reacción física a determinados estímulos eléctricos y químicos causados por una mezcla entre barro y agua; viven bastante, pero se van deteriorando, hasta que finalmente se deshacen en polvo. Por ello, para mantener a los 77, de vez en cuando se realizan ca cerías, asaltos a civiles, con el objeto de convertirlos en cuerpos, “estuches” para los huitranalhues. Entre 1973 y 1979, Pinochet en persona ordenó renovar por completo el batallón, por esa razón hubo tanta detención fortuita de muchachos jóvenes, apenas vinculados con el régimen de la UP. Un mínimo por centaje de nuestros detenidos y desaparecidos no son lo uno ni lo otro, sino miembros del cuerpo de elite 38

- 36. más efectivo de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué cree que ni el bloque soviético, ni los Estados Uni dos intentaron detener a los gobiernos de Allende y de Pinochet, si Allende también lo supo y pagó caro este conocimiento? -i->—levantó las cejas—. Nos tie nen miedo, fiscal, nos respetan por los 77 sarcófagos enterrados a 200 metros bajo el Palacio de la Mone da. ¿Le gustaría saber la verdadera razón de por qué Argentina no nos atacó el 78? ¿O qué llevaron los aliados chilenos de los ingleses a las Malvinas el 82? Señorita fiscal, el celo que el resto de Latinoamérica siente hacia Chile no tiene nada que ver con razones políticas, simplemente nos temen, saben que acá los muertos corren y comen al servicio de la bandera tricolor. —El 95 usaron algunos de ellos para detener a gente que estaba molestando demasiado por asun tos de derechos humanos, madres buscando hijos, abogados principiantes —explicó Martínez—; ésos fueron “mis veinte”. Ahora están deshaciéndose de viejos partidarios de la dictadura militar, limpiando el país y aprovechando de recolectar “estuches”. Antonieta Baculic miró a Serrano, luego al comi sario y torció una mueca llena de sarcasmo. —Y quien está detrás de todo, ¿Drácula? —se burló. —Cuando la doctora me lo contó, pensé que era Frankenstein —Martínez le siguió el juego. —Digamos que hay gobiernos bajo gobiernos — 39

- 37. explicó Serrano—, gente más poderosa e influyente, más allá del dominio de votos y plebiscitos. En todo caso, si le interesa o si quiere preguntar, arriba, en lo más alto de su institución, de las policías, las Fuer zas Armadas y de la Presidencia, esta historia es bien sabida. Ocultada por miedo y porque... bueno, pón gase en el lugar del Presidente, hay secretos que por el bien común es mejor mantener, aunque te jodan el resto de la vida. ¿Por qué cree que ninguno de nues tros ilustres ha insistido en la reelección? —Uno lo hizo. —Porque sabía que iba a perder. —¿Y qué se supone que debo hacer con toda esta información? Armando Martínez respondió: —Usted quería saber, vea qué hace con esto. Nosotros simplemente queremos vivir un poco más tranquilos, cada vez que lo contamos, dormimos un poco mejor, sabe; algo que por desgracia no le ocu rrirá a usted... —Se supone entonces que debo creerles. —Analice su último mes de vida, busque algo con más sentido que lo que le hemos contado. ¿Le dieron alguna explicación racional al cerrar el caso? ¿Cuál fue la reacción de sus jefes cuando mencionó la palabra y el número 77? Antonieta Baculic no contestó, miró la casa, a sus interlocutores y recordó el informe psicológico del comisario Martínez, documento que había re 40

- 38. visado antes de pedir su ayuda. Inestabilidad emo cional decía junto a la firma del doctor, se habían quedado cortos. —Otro café —le ofreció la señora Serrano. —Por favor —pidió la fiscal. —Yo voy, doctora —ofreció el comisario—. Mientras hierve el agua, muéstrele los documentos, tal vez así en verdad nos crea. —¡¿Hay documentos?! —saltó Antonieta. —Mi joven amiga, ¿cree que la trajimos acá sólo para contarle una historia de espanto? Dominga Serrano se levantó y fue hasta un mue ble emplazado tras el comedor, abrió un cajón cerra do con llave y sacó del interior una serie de carpetas que luego desordenó sobre la mesa de centro. —Lea y revise lo que quiera —le indicó. Armando Martínez encendió con un chispero el quemador de la cocina y esperó a que el agua hirvie ra. Y mientras veía el vapor subir por el pico de la tetera, fue hasta la puerta del patio, levantó el seguro y la dejó entreabierta. Luego se acomodó contra la cocina y cerró los ojos. Las bisagras de la puerta del patio crujieron En seguida vino él olor: fétido, húmedo, añejo y barroso. Y los pasos cansados y pesados. Otra puerta que se abría. El grito de una mujer joven y bonita. “Claro que hay documentos, señorita, no sólo 41

- 39. eso, ellos están aquí”, pensó que le habría dicho la doctora Serrano, mientras le indicaba que mirara hacia la entrada de la cocina, donde las propias crea ciones de la mujer de pelo blanco habían venido a la fiesta. Del segundo grito no había que preocuparse, después de todo cuando no se tiene lengua, no se puede gritar. Con los ojos cerrados, Armando Martínez escu chó: golpes, manotazos, rasguños, murmullos, ara ñazos, risas... Y finalmente la succión. Entonces abrió los ojos y se asomó a mirar, siempre le gustaba ver el final de la cena, sobre todo cuando la presa era tan joven y tan bonita. Agosto, 1995. Independencia, Santiago de Chile. Los dos agentes y la doctora ingresaron a la casa de Elcira Ramírez; la puerta estaba abierta, así que no tuvieron mucho problema para entrar. Se dirigie ron al dormitorio del primer piso y allí encontraron al muerto, dormitando junto al cuerpo violentado de su madre. Le había abierto el vientre y devorado los órganos e intestinos, bebido toda su sangre y masti cado la lengua y el cerebro. Sangre y carne estaban salpicadas por todos lados, nada que no pudiera lim piarse. El cadáver reposaba junto a su comida, con el 42

- 40. estómago hinchado y redondo, igual que un recién nacido que acababa de ser amamantado. —No querías a tu hijo, vieja. Ahí lo tienes —se burló uno de los agentes, el más viejo y gordo. La doctora Serrano, superiora de la unidad, lo hizo callar y se acercó a inyectar a la unidad para regresarla a su estado de hibernación mantenida. —Que vengan temprano a buscarlo —les indicó a los hombres. —Sí, señora —aceptó uno de los agentes, miran do con temor a la criatura de piel pálida, casi trans parente. —Tranquilos —indicó la mujer—. El muchacho no los va a molestar, pero les aconsejo no tocarlo — luego tomó sus cosas y salió a la calle. La estaban esperando en la esquina. Cuando finalmente quedaron solos, los hombres se sentaron en el living, tenían todo el resto de la no che y el día siguiente para limpiar, no había para qué apresurarse. —Te conté cuando los soltamos en Buenos Aires el 78 —le dijo el más viejo a su compañero. —Muchas veces. —Casi se comen al fantasma de Gardel, pero ga namos la guerra. —No hubo guerra. —Eso es lo que crees tú. ¿Un cigarrito? 43

- 41. J 7n ^ Uf¿£ 44

- 42. Mike W ilson (J.97I-). Autor do la novela E l púgil (Forja, i2(>0S) y ’ /Amlve (Alfaguara, 12(>]()). Actualmente es profesor de Literatura en la LUC. Libro de terror El llamado de Cthulhu, de H. P. Lovecraft. Serie televisiva de terror La dimensión desconocida (de Serling). Película de terror Jacob's Ladder.

- 43. Soon the women, standing by their husbands, began to cali to their children, and the children carne reluctantly, having to be calledfour orfive times. The Lottery, Shirley Jackson L legaron a un acuerdo. Un muro. Trazaron una línea que dividía la ciudad en dos. Termina ron de construirlo en tres años. Nosotros que damos del lado poniente, ellos contra la cordillera, en los barrios altos. El muro está hecho de cemento liso, enorme, sin marcas ni adornos. Nosotros insistimos en las proporciones ciclópeas de la barrera. La base tiene trescientos metros de anchura, el muro en sí recorre unos treinta kilómetros de norte a sur y tiene una altura de cuatrocientos metros. Lanza una sombra larga. En las mañanas nos acumulamos en su man cha. Nuestra piel es áspera y nuestra carne tiembla mientras aguardamos acurrucados en la sombra. El roce de nuestros cuerpos cruje y crepita como un en jambre de insectos. Yo siempre trato de encontrar un lugar en el centro del grupo, lejos de las orillas, lejos del peligro. Queda poco, es verano y el amanecer es veloz. Extrañamos el invierno, durante esos meses el sol se demora y la mancha permanece por más tiem 47

- 44. po. Hoy aguantamos lo más posible, hasta saber que los del otro lado estaban despiertos, asegurándonos de que se hayan levantado de sus camas; niños res tregándose los ojos, madres abriendo las ventanas, padres mirándose al espejo. Mientras inician la rutina, escuchan el roce de nuestros cuerpos. Es la hora que más odian. Esperan ansiosos que el sol se desborde, obligándonos a buscar refugio en espacios ocultos, en las líneas del metro, las alcantarillas, las cloacas. Hace años que no comemos carne. Pocos lo saben, pero nuestra raza puede sobrevivir por perío dos extensos en ayunas. Aun así, estamos llegando al límite de nuestra resistencia. El acuerdo requiere que ellos nos entreguen veinte de los suyos cada cinco años. Con eso basta. Esta noche, antes del amanecer, se cumple el plazo. Antes de inaugurar el muro, ellos cumplie ron con la primera parte del acuerdo. Nos dejaron alimentarnos de sus ancianos, los más débiles, es pecímenes de asilo. Creí reconocer algunos de los abuelos, uno en particular tenía cara familiar. Al acercarme, el viejo me miró y por un segundo creí ver alivio en su expresión. Le mostré mis dientes y su rostro se oscureció. Me rogaba: —Nene, nene, soy yo. ¿No me reconoces? Por favor... Me lancé encima de él, su cuerpo frágil cedió. Comencé con las mejillas y los ojos, las carnes más 48

- 45. tiernas. Él gritaba y me suplicaba, su quijada comple tamente expuesta. Me di unos segundos para tragar lo extirpado y continué con la lengua del anciano. Llevaba poco tiempo haciendo esto y fue la primera vez que subyugaba mi propia presa. Lo que más me acuerdo de esa noche es que los tejidos sabían a for- mol. Me transformé a los ocho años. Siempre pasa a los ocho años. A partir de ese momento, mis pa dres me odiaron. Me entregaron al gueto. Antes de eso, era un chico bastante normal, iba al colegio, no me destacaba, pero me gustaba pensar que era her moso. Sabía que las niñas me admiraban, que mis ojos claros y mis rizos castaños atraían las miradas de mis compañeritas. Pero a los ocho, mi pelo y mis ojos se ennegrecieron, mi piel se volvió blanca, casi translúcida, mis encías negras, mis dientes amari llos, mi lengua se atrofió hasta desprenderse de mi boca como un cordón disecado. Nosotros hablamos desde el estómago. A veces escalo el muro, lo hago como si fuese un insecto, encontrando tracción en una superficie que no debería tenerla. Me siento en la cima, cuelgo las piernas desde la orilla y observo las luces de la otra ciudad. La ciudad viva. A veces, nubes delicadas se acumulan contra las montañas y la luna las ilumi na; parecen algodones incandescentes, piezas de una maqueta, de una pequeña ciudad que en otro tiem po hubiese querido colocar en una caja de zapatos y 49

- 46. guardar debajo de mi cama. Había una niña en mi colegio, me gustaba mucho. Se llamaba Noelle. Yo le gustaba también. Una mañana encontré una nota en mi pupitre. Un papelito amarillo, doblado con cuidado. Leí BESO. Nada más. El siguiente día amanecí vomitando bi lis. Era mi cumpleaños. Mi último cumpleaños. Mi gente no suscribe al concepto de edad. La esperé a la salida, escondido detrás del bus escolar. La tomé de los hombros y la besé, la dejé sin labios, no la solté, me alimenté hasta que un profesor nos sorprendió y me atacó con un caño. Noelle quedó deforme, dejó el colegio y jamás volvió a hablar. La ofrenda de los veinte se realiza en el extremo norte del muro. Ahí hay un campo, un trigal, es her moso, sus granos dorados adquieren un matiz azu- lino bajo el plenilunio. Una brisa templada mece las espigas, están listas para la cosecha, suenan como el oleaje de un mar lejano. Nuestra gente se acumula en el centro del trigal, donde existe un óvalo despejado. De a poco, los otros comienzan a aparecer, figuras altas y bronceadas emergiendo entre los tallos. No sotros, oscuros, insectoides y guturales. Llegan unos trescientos, atemorizados, los niños agarrándose de las faldas de sus madres, los hombres fingiendo se renidad y fuerza, pero sus manos inquietas delatan otra cosa. Me demoro un rato, pero logro discernir el rostro cicatrizado de Noelle entre la masa humana. 50

- 47. Se ve avejentada, los ojos apagados, merodea entre la multitud como si no le perteneciera a nadie. No siento lástima. Nosotros no tenemos esa habilidad; sin embargo, trato de acordarme de cómo reaccio naba en situaciones como esas antes de enfermarme. Pongo cara de tristeza, deseando que ella me vea. No sé bien por qué lo hago. El amanecer se acerca, la masa de ciudadanos se parte, formando un corredor por el que avanza una fila de veinte personas. Hombres, mujeres, adoles centes, un par de recién nacidos. Veinte. A lo lejos se escucha un llanto. Alguna madre a quien le ha to cado entregar uno de los suyos. Sus pares le lanzan miradas severas, desaprobando su conducta descon trolada. A nosotros nos da lo mismo. Nos llevamos los veinte sin volver la mirada. La siguiente noche vuelvo a sentarme en la cima del muro y observo las luces de la ciudad. Estoy manchado entero, sangre oscura, seca, se descascara de mi mentón, mi camisa está tiesa, no me acuerdo mucho de lo que hice después de la ofrenda. Alimen tarse de esa manera es entrar en un trance colecti vo, compartir con los demás algo íntimo, algo que brevemente nos hace sentirnos vivos, extrañamente humanos. Una pesadilla preciosa. Pienso en Noelle, en su rostro asomándose entre el trigo. Trato de imaginarme cuál de las luces que ilumina la ciudad le pertenece a ella. Una lampari- ta de velador, ella acostada en su cama, tapada por 51

- 48. mantas que nunca renovó, quizás aquellas color la vanda, las de los Cariñositos que le regalaron cuan do era chica, mantas descoloridas y deshilachadas. Me acuerdo de la dulzura de sus labios, del flujo de su sangre por mi garganta; jamás he vuelto a sentir tanta satisfacción como en aquel día. La noche es joven. Me paso la mano por la boca, miro por sobre mi hombro, hacia la oscuridad de mi ciudad. No me ofrece nada. Vuelvo a enfocarme en las luces. Siento un cosquilleo en el vientre. Susurro su nombre y salto el muro. 52

- 50. Marcelo Sim onetti (líH>(>). Kstudió periodismo y trabajó como redactor deportivo. Actualmente combina su labor de columnista v colaborador en diarios con la de guionista y académico. Ha publicado El abanico de niadanic C-zrelimeslia (cuentos) y las novelas La traición de Borges y E l fotógrafo de Dios. Película de terror preferida El ente. Serie de televisión de terror preferida Sombras tenebrosas. Libro de terror preferido El gato negroy otros cuentos, de Edgar Alian Poe.

- 51. E scribo esto sin saber qué ocurrirá. Con las fuerzas que parecen abandonarme y el mie do a ver reflejada mi imagen en el espejo. Es probable que nadie dé crédito a las siguientes líneas, pero cada una de las cosas que voy a contar ocurrió sin que haya agregado detalle alguno. Tal vez otros hombres, en otras circunstancias, hayan librado con vida de una situación similar y podrán dar fe de la veracidad de mi relato si es que yo no estoy ahí para probar lo que digo. Nunca antes había escuchado hablar de El Ol vido hasta que supe que Renata se había ido a vivir allá, sola. Es un pueblo perdido en las montañas al que se llega después de recorrer durante dos horas un camino de tierra. Lo busqué en los mapas sin suerte, en una señal que no supe interpretar. Sólo el recuerdo de los días felices que vivimos juntos me empujó a partir sin saber exactamente dónde se ha llaba El Olvido. No me tomó demasiado trabajo encontrar el 55

- 52. camino, quién sabe si ese viaje y el encuentro con Renata ya estaban decididos de antes. A medida que me internaba en la montaña me sorprendió la belle za del paisaje, el bosque en todo su verdor, el canto de los pájaros, el cielo celeste y puro. Pero a partir de cierto punto, la escenografía cambió y ya no hubo más el canto de los pájaros y los árboles dejaron de ser frondosos para retorcerse de dolor hacia un cielo gris y amenazante. Quién sabe si la ansiedad y los deseos de encon trarme con Renata después de tanto tiempo no me permitieran ver lo que realmente estaba ocurriendo y el lugar al que llegaba. Descubrirla a ella, asoma da a la ventana de su pequeña casa, con la misma sonrisa de siempre y el pelo ensortijado cayéndole encima de los hombros fue para mí como poner un pie en el Paraíso. Habíamos sido novios durante casi dos años e incluso habíamos hecho planes de irnos a vivir juntos. Pero su madre se metió en medio y lo arruinó todo. Vernos y abrazarnos fue una misma cosa. Cuan do sentí su cuerpo frágil contra mi pecho, pensé que a partir de ese día mi vida habría de cambiar. Es tábamos ahí, los dos solos, sin soltarnos, en mitad de la nada. Me ilusioné con el reencuentro, con la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. Menti ría si digo que no fue amable o que no se prodigó en atenciones. Pero algo había cambiado dentro de ella. En ese momento no podía saberlo. 56

- 53. Me explicó que se había venido a El Olvido can sada de la vida de la ciudad, que le gustaba la sole dad, el silencio de las tardes y el sonido del aleteo de los pájaros cuando alzaban el vuelo. Y nada más decir eso los oí. “¿Escuchaste?”, me indicó y me llevó a la ventana para verlos. A varios metros del suelo, dos pájaros que a mí me parecieron horrorosos se elevaban hacia las nubes. “¿No son hermosos?”, me dijo. “¿Qué son?”. “No sé cómo se llaman. Yo hablo de los pájaros, porque no hay otros. Están tan solos como nosotros”. En los días que vinieron, la vida pareció sonreír nos. Hablamos de cómo nos habíamos distanciado, hicimos recuerdos, curamos nuestras heridas, nos juramos amistad eterna y, como suele ocurrir en esos casos, terminamos a los besos, con la chimenea encendida, dejándonos llevar. Le había quitado la blusa y ella me había desabotonado la camisa. En trábamos lentamente en el laberinto de los deseos, lejos de todo y de todos. Entonces, lo vi. Estaba para do del otro lado de la ventana, observándonos. Juro que nunca había visto un bicho más tenebroso. Era enorme, el plumaje negro, el cuello cubierto con una adiposidad rojiza, unos colgajos de carne le caían de la cara. Tenía el pico retorcido y lo más increíble de todo eran los ojos. La mirada de esos pájaros pare cía... No pude seguir, a pesar de que Renata me dijo que no me preocupara, que era nada más que un pá 57

- 54. jaro, que continuara, que estábamos solos. Quizá lo arruiné, porque Renata se tuvo que levantar, ir hasta la ventana y espantarlo. Y aunque regresamos a lo nuestro, nada volvió a ser igual. Ni por parte de ella ni de mi parte. Me llamó la atención que en esos primeros días no viera un alma. Apenas un muchacho, Pedro, que venía de un pueblo vecino para ayudarle con las pro visiones. Había un manojo de casas esparcidas por los cerros que daban la impresión de estar deshabitadas. Recuerdo que cuando le dije que El Olvido parecía un pueblo fantasma ella se apresuró en corregirme. “No todo es lo que parece”, señaló y desovilló una explicación que hablaba de familias que iban y ve nían y de otras que preferían quedarse en sus casas. Lo cierto es que a excepción de Pedro nunca me topé con nadie, ni una sola persona. Me hubiera alegrado ver asomar por el camino a alguien, escuchar otras voces, cualquier cosa en vez de esos graznidos que se fueron haciendo insoportables conforme el número de pajarracos aumentó. “ Acostúmbrate, es época de migraciones, llega rán en busca de comida” , me dijo una mañana Rena ta al oírme protestar contra sus odiosas costumbres. Media docena de ellos mutilaba con sus picos a un pobre conejo y se disputaban, como si estuvieran bo rrachos, las mejores presas del botín. Debo admitir que hubo un tiempo en que, tal vez seducido por las palabras de Renata, dejaron de 58

- 55. importarme. Los ignoraba, a pesar de que estaban por todas partes, en las ramas de los árboles, en el techo de las casas, cubriendo el sol con sus alas re negridas y pesadas. Ni siquiera cuando Renata y yo buscábamos nuestros cuerpos y ellos llegaban hasta la ventana para tomar palco y mirar el espectáculo me incomodaban. Era como si no existieran, a pe sar de que yo sospechaba que me vigilaban, que me seguían. Hubo un hecho que lo cambió todo y que vino de la mano de la ruptura de un pacto. Porque desde que yo llegara a El Olvido, nunca habíamos habla do de la madre de Renata. Ni siquiera la habíamos mencionado. Suponía que Renata daba por hecho que era mejor así, que mientras más lejos estuviera, podíamos seguir apostando por un futuro. Esa ma ñana, el cielo parecía un manto de cenizas y la lluvia se vaciaba sobre el pueblo con saña. Desayunábamos cuando Renata expresó, sin siquiera mirarme a los ojos: “Hoy vendrá mi mamá”. No dijo más. Yo tam poco. Salí de la casa y subí al auto, puse el motor en marcha y aceleré. Por el espejo retrovisor alcancé a advertir que Renata había salido hasta la puerta, en un intento vano por detenerme. No pudo. Sólo quería un poco de aire. Ordenar mis pensa mientos. Hacerme a la idea de que ese encuentro era inevitable y que la gente, con los años, podía cam biar. No sé cuánto rato anduve arriba del auto. Lo 59

- 56. suficiente como para volver a mis cabales y hacer el camino de vuelta. Entonces, cuando regresaba, luego de salir de una curva, me encontré con un manchón negro que se venía encima del parabrisas. El golpe fue violento y sobre el vidrio quedó una masa de sangre y plumas. El cuerpo del pajarraco se deslizó hasta el capó y en un momento tuve la sensación de que, bajo la lluvia, me miraba con odio e impotencia. No sé si me asusté o qué, lo cierto es que aceleré a fondo. El ave intentó una reacción, pero cayó a la tierra y fue arrollada por el auto. Pude sentir los va nos aleteos bajo la carrocería y un quejido postrero. Luego, por el espejo lateral, observé su cuerpo des pedazado en el barro. Cuando regresé a la casa de Renata, la lluvia ha bía amainado y una llovizna fina, pero persistente, se dejaba sentir. No le conté nada de lo sucedido. La abracé y le dije que me perdonara, que estaba dis puesto a hacer el mejor de mis esfuerzos por tener una relación sana con su madre. Tal era mi convic ción que la ayudé a cocinar. Estábamos en eso cuan do sentimos una estampida de pájaros y los pasos de Pedro que, atolondrados, bajaban la pequeña loma llamando a Renata a los gritos: “¡Señorita Renata, señorita Renata, rápido, señorita Renata...!”. El chico venía empapado, con las mejillas rojas. Traía la mi rada desencajada y resollaba como un caballo. “¿Qué pasa, Pedro, por qué estás así?”. “Su madre, señorita 60

- 57. Renata. Ha tenido un accidente”. Partimos en el auto de Renata siguiendo las indicaciones que nos daba el muchacho. Al doblar una curva, justo donde yo había embestido al pajarraco, estaba el cuerpo de la madre de Renata desparramado en el suelo. No supe qué hacer y hasta ahora no entiendo demasiado bien qué pudo haber ocurrido. Era el mismo lugar. Los brazos de la madre de Renata habían quedado dispuestos de igual manera que las alas del ave. No quiero ni pensar que... No hubo demasiadas preguntas. Pedro maldijo a los hijos de puta que de tanto en tanto echaban a correr sus camionetas por esos caminos. Renata no dijo nada. Lloró la muerte de su madre, pero no mal dijo a nadie. Quizá sospechaba de mí. Pero yo no la maté. Juro que no la maté. El cuerpo que arrollé era el de uno de esos pájaros de mal agüero que a partir de entonces parecieron tomársela conmigo. Enterramos a la madre de Renata y guardamos el luto por unos días. No hablábamos de ella, pero cuando Renata se iba a la ventana y, sentada, apoya ba sus pies sobre uno de los listones de la silla, como si fuera un pájaro a punto de emprender el vuelo, yo sabía que pensaba en ella. Por las tardes se acurru caba en mi pecho y se dormía apenas caía la noche. No volvimos a buscar nuestros cuerpos a la vera del deseo. Cayó en una suerte de apatía y pasaba en casa sin siquiera asomarse a la puerta de salida. Yo 61

- 58. era el que iba a buscar leña o revisaba los anima les que Renata tenía en un campo cercano. Me di cuenta de que los pájaros comenzaban a mirarme de otra manera. Esos ojos tan diferentes a los de otros pájaros parecía que querían decirme algo. Como si supieran un secreto que me incriminaba. Antes de que se desencadenaran los hechos, hubo dos situaciones que creo necesario contar. Me cuesta escribir porque mis manos pareciera que ya no son mis manos y comienzo a desconocer este cuerpo, como desconocí a Renata en los días finales. La primera situación tiene que ver con los pá jaros que poblaron el pueblo en gran cantidad. Es probable que hayan sido los días en que la migración del norte trajo a los últimos individuos y aquello se convirtió en una colonia superpoblada de pajarra cos. Estaban hambrientos y ya no les bastaba con los conejos. Vi que una docena de ellos atacaron a una vaca y se la comieron viva. Temí por mi suerte cuando una bandada voló en la dirección donde yo estaba y trató de atacarme. Me defendí con un palo y creo que le di a uno. Se alejaron, pero no del todo. Revolotearon cerca mío hasta que volví a casa. La segunda situación no la comprendo del todo. Una mañana fría estuve cortando leña durante un par de horas y cuando regresé la puerta de la casa se hallaba abierta. Estaba cerca de entrar cuando ad vertí a un gran pájaro, quizá el más grande que había visto en mi vida, salir volando desde dentro. Pensé lo 62

- 59. peor, que con el hambre ese bicharraco había ataca do a Renata. Cuando entré ella se vestía con lentitud. Tenía las mejillas enrojecidas y una mirada extraña, como cuando nuestros cuerpos se buscaban hasta encontrarse. Voy a dejar hasta aquí mi relato. No me siento bien. Mis manos se han agarrotado y ya no soy yo el que está aquí. No quiero mirarme al espejo. En los últimos días, Renata tampoco fue más Renata. Aun que tal vez fui yo quien no supo ver lo que estaba ocurriendo. Vivía sentada frente a la ventana como si esperara algo, agazapada, deleitándose con el graznido de esos pájaros. Cambió demasiado. Como cambio yo ahora. La última imagen que tengo de ella es la de una figura negra que alza el vuelo. Después, el horror, los pájaros entrando por todos lados. El batir de alas. Los picotazos en la puerta. Las garras que rasguñan la frágil madera. Y yo aquí dentro convirtiéndome, desperezándome, dejando de ser lo que fui. 63

- 60. 64 / i & S L C l¿Á < if

- 61. Jorge Baradit M. ( I.W.o). Comunicador visual, ex integrante de banda de punk rock. Kn tiOOó publicó su novela }'ydras/l. Kn ‘ 2()()(> ganó el XVI Premio UPC con su novela coi'ta 'Fraudad, el premio más importante' a la ciencia ficción en castellano. Kn iíoos publicó Syiiro y en l ’OOí) la nót ela Kalfukura. Actualmente prepara el libro L'croiiía Chile v la nót ela gráfica harina Pobre y escribe los guiones para Sxneo, la serie de 77r . Película de terror Hellralser. Libro de terror Los cantos de Maldoror, del Conde de Lautreamont. Serie televisiva de terror Salem'sLot.

- 62. H ace años que no veo nada. Ni siquiera esa textura ínfima que reverbera detrás de los párpados cuando esperas quedarte dor mido. Nada. Tampoco escucho nada. No recuerdo cómo suena un sonido entrando a mi oído muer to. Tampoco sé lo que pasa allá afuera. Un arco de silencio dolorosamente perfecto me envuelve. El universo es mi mortaja. La realidad se parece a un recuerdo amarillento, la combinación de lecturas borrosas obtenidas con herramientas de muy mala calidad, sostenidas apenas en una nube tenue por la memoria, artilugio difuso que ilumina pobre la espesa oscuridad de este valle de sombras. La rea lidad como una imagen que tiembla, se descascara, se desenfoca, se apaga. Enterrado, amarrado en un saco viejo a mi propia columna vertebral, ya no sé calcular desde hace cuánto. No sabía que así eran las cosas; algunos suben y otros nos quedamos acá abajo, la mayoría. Nunca 67

- 63. pensé que algunos sólo quedábamos acá abajo, sin salvación, sin condena, sin juicio alguno. Abando nados, olvidados en el frío. Al comienzo escuchaba los llantos y hasta reconocía algunas voces desgarra doras que gemían unos metros más allá. Al comien zo me aferraba a la memoria como a un madero en medio del océano y la noche, repasaba día y noche el catálogo de recuerdos limitado del que disponía y que se desmoronaba entre mis dedos, llorando abra zado a esa estructura de imágenes inconexas e insig nificantes que te hacen ser, a ese puñado de fotogra fías amarradas con un elástico que revisas una y otra vez, que manoseas, que besas. A las que luego se le redondean los bordes, pierden nitidez, se descasca ran, se te van. Se apagan. La memoria es voraz. Ya no recuerdas si esa imagen la viviste, la escuchaste o la leiste en algún lado. Si esa imagen era exactamente así o la deformó algún parásito proveniente de otro recuerdo. Un hijo se puede disolver en el aire. Te desesperas. No sabes si esa imagen es el recuerdo de otra persona, incrustado de algún modo al tejido desesperado que sostiene tu cordura, o simplemente es una pintura deslavada vista de costado en algu na revista vieja. Repites tu nombre, el de tu familia, olvidas a alguien, no sabes a quién, y un pedazo de tu historia se fue, perdido para siempre como una barca en la oscuridad. Una ciudad desaparece de tu mapa cada noche, un aroma se esfuma, un significa do se pierde para siempre. ¿A qué sabe el pan? Ya no 68

- 64. lo recuerdo. ¿Cuánto demoro en olvidar el sabor del vino si no lo pruebo todos los días? Cuánto tiempo antes de olvidar la palabra vino o para qué servía. La descomposición de la mente toma muchísimo más tiempo que la del cuerpo, pero es de espantosa simili tud. También estalla su vientre y le invaden gusanos, también las cosas pierden su color y se oscurecen; el mal olor de tus recuerdos pudriéndose, perdiendo su conexión unos con otros, fragmentados, yéndose como botes desamarrados o mariposas en la noche. Cada vez con menos palabras en la cabeza, hasta que con suerte puedes hilar tres frases y recordar una manilla de madera, el sonido del mar o el nombre de pila de tu madre, quizá ni siquiera el tuyo. Después de un tiempo, no recordaba si yo había sido hombre o mujer. Mi mente es una ruina perdida en medio de un desierto. ¿Cuándo mueres realmente? ¿Después de veinte años, ochocientos años, mil años, cinco mil años acá abajo? ¿Qué significado cobra entonces ese diminuto momento de luz de tu pasado cuando viviste al Sol allá arriba? La vida es larga en realidad y se vive acá abajo, lo otro es una ilusión que pierde su forma en la distancia, se vuelve nimia, insigni ficante allá atrás en el tiempo y comienzas a dudar que semejante alucinación haya ocurrido realmente, un momento que ahora te parece sólo un salto sin importancia desde el útero y de bruces al fondo de la tierra. De la oscuridad a la oscuridad, cegado por el día durante apenas un momento, nada más que 69

- 65. un momento. Un punto de luz entre dos abismos de oscuridad. Semilla. Pero tranquilo, que los océanos de tiempo disuelven todo y alivian todo. Yo no sabía que uno se quedaba acá abajo ancla do al cuerpo, viéndolo con horror pudrirse, reven tarse, comido por parásitos; colonizado por arañas, devorado por ratas que se alimentan de tu nariz; sintiendo la espantosa picazón en toda la piel que provocan ácaros y gusanos fabricando sus galerías en la epidermis, comiéndose lo que creía que era yo. Encerrado con los devoradores en un cajón a cua tro metros bajo el suelo sin poder moverme. Porque ahora sé que no hay cielo, sólo te quedas anclado a tu cuerpo hasta que se hace polvo, hasta que tu men te enloquece y con los años también se hace polvo. ¿Alguien pensó alguna vez que un cadáver podía volverse loco encerrado acá abajo? Caer al polvo encerrados en una carcasa de ma dera parecida a una semilla no puede ser coinciden cia. Dios está detrás de esta infamia, estoy seguro. Somos sembrados en la tierra por Él. Incubamos, nos liberamos de toda impureza, de todo ego, de todo lastre en una agonía de miles de años para lue go salir convertidos en sus ángeles, eso es lo que creo. Dios siembra sus ángeles en la Tierra, quizá luego se alimenta de ellos, quizá son piezas para alguna má quina incomprensible, quién sabe. Ahora me aferró a esta barca en medio del océano. Tenía catorce años cuando me dañé y fui arrojado bajo tierra sin ma 70

- 66. yores trámites. Quizá para ver si algo crecía a partir de esos huesos y esos órganos destrozados. Ya no re cuerdo mi nombre, pero mi madre se llamaba Elena. Algo ocurrió en el interior de una habitación; toda vía sé lo que es un perro, pero la palabra bosque me persigue y lloro porque ya no sé lo que significa. A veces recuerdo cosas, parecen destellos, estertores de un animal agónico hecho de memoria. Fui atrapado por muchos hombres en Nantes, hablaban en otro idioma y mi ropa era de soldado. Un puño en mi mandíbula, un vértigo y el suelo subió para golpear me en la cara, a dos metros de distancia mis oídos re gistraban, pero mi cabeza estaba en otro lugar, a otro cuerpo le quitaban los pantalones. Todo parecía ocu rrir bajo el agua. Un dolor abriéndose paso a través de la base de mi columna rasgándome como una ex plosión lenta. Muchas agujas, palabras desconocidas en mi oído, golpes. Mi cuerpo ya no me pertenecía, yo flotaba por la habitación, mi mente no entendía, vi mi oreja en el suelo frente a mí, humedad entre las piernas, más golpes, otras voces distintas hablándo me al oído, luego otras voces, otras más, una detrás de otra mordiéndome el cuello. Alguien me besó y luego me hundió un ojo con su pulgar, otro me cortó los dedos índices con una pinza y quiso metérmelos por la nariz. Todo parece un recuerdo mal dibujado, una película desenfocada con el audio equivocado. La habitación gira y veo el techo, me dan un marti llazo en la boca, siento el golpe, pero no me duele, 71

- 67. están destrozando un muñeco. Alguien me clava un cuchillo en el estómago y hunde su miembro en la herida hasta que eyacula, tres más hacen lo mismo. Veo mi mano clavada por la palma a una viga tres metros más allá, la reconozco porque tiene una cica triz que me hizo mi padre cuando quiso enseñarme a ser más hombre. Mis padres no saben dónde estoy. Suspendido en el aire de pronto, la piel siente frío en algunos puntos, la noche se mueve arriba, árbo les, un momento de ingravidez y un muro de tierra choca contra mí, agua tibia, alguien orinando en mi boca. Luego sale el Sol. Luego se va. Los días pasan, viene el Sol, me quema los ojos y se va. Veo el mismo pedazo de árbol recortado contra el cielo cada vez que la luz regresa. No puedo cerrar los párpados ni correr la vista. No me muevo, no puedo moverme. Hormigas, ún perro hurga en mi estómago, muchas hormigas entrando por mis fosas nasales, por mi boca, mi garganta. Me convierto en un vivero de in sectos. Sigo ahí. Cuando mi ojo se endurece y ya no veo nada más que niebla blanquecina, sigo ahí. No sé si me movieron, no sé si me enterraron. Apenas siento algo, a lo lejos. Pero sigo ahí. Un día entiendo que estoy bajo tierra y que no iré a ningún otro lado. Ahora creo saber por qué. Al menos cómo. Hace algún tiempo creía otra cosa, antes de eso otra dife rente, quizá ahora crea lo mismo que al principio, sólo que no lo recuerdo. Sé que Dios está detrás. Él 72

- 68. nunca ha sido bueno con los más fieles. A veces me hundo en un lugar más hondo todavía, como si el suelo del sótano donde está mi mente se reblande ciera y cayera a otro sótano insondable aún más aba jo donde yo ya no soy yo y la disolución es un mareo donde me hundo en un océano sin bordes que se vuelve de mi tamaño y yo el de él. Una vez escuché que había un lobo que cuando abría la boca su man díbula chocaba contra la tierra y su nariz contra el cielo, un lobo capaz de tragarse el Sol, un lobo malo que tenía su pata trasera posada en el pasado más profundo al principio de los tiempos y sus patas de lanteras posadas en el futuro, en el verdadero fin de los tiempos y que estaba a punto de ponerse a correr. Una vez escuché su gruñido ahí abajo en ese océano, su gruñido comenzó al inicio de todo y atraviesa el tiempo para terminar cuando todo termina. El Uni verso, entonces, es la duración de una sola palabra, la única que importa. Estoy en el estómago del lobo. Me digiere, me transforma. Hay una guerra. El lobo es una máquina que produce soldados. Ahora está todo tan claro. Dios está detrás. Los violentos, los mundanos, los sucios y perver tidos nos quedamos anclados al cuerpo para siempre enterrados bajo tierra, metidos en una caja en la más completa oscuridad, por todo el tiempo, lamentán donos, nadie escuchándonos. Somos un lamento de millones a pocos metros de la superficie maldicien 73

- 69. do, aullando, blasfemando y amenazando sin ser es cuchados, como ácaros en la piel del planeta. Hay un bullicio ensordecedor por toda la superficie de la Tierra que unos pocos pobres seres humanos son capaces de escuchar, emanando bajo sus pies. Los cementerios son focos de alaridos. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí!, gritan y se remueven horrorizados dentro de su cuerpo inmóvil. Somos los impuros, los que tienen el espíritu denso de hollín y suciedad, con pequeños ganchos y púas entrampadas en carpos y clavículas. Porque las formas que toma el espíritu son atroces; pedúnculos, tentáculos, espinas eriza das, pólipos y ojos brotan a medida que el alma se deforma, se pierde y se pervierte. Somos los que cae mos a la tierra y reventamos nuestro espíritu como una cereza podrida contra las rocas. Los otros, los livianos, quedan de pie cuando el cuerpo cae de bruces desconectado de su ánima. Ellos, los gráciles y transparentes, se desligan del peso de la materia con regocijo. Se sienten libres, llenos de gozo. Sienten que se elevan hacia Dios. Pero no es así. Se desprenden del lastre de carne y ligamento, de los olores y hedores que guarda su vientre, se liberan del peso de la esperma y la orina. Nada los sostiene, nada los toca y nada pueden tocar, nada los aferra y a nada se pueden aferrar. Una pared nada signi fica, el suelo tampoco. Se desplazan lentamente sin poder evitarlo, sin poder controlarlo. De pronto lo comprenden, todo el planeta se desplaza y comienza 74

- 70. lentamente a dejarlos atrás. Intentan aferrarse a algo, cualquier cosa, pero a nada se pueden aferrar y las cosas se alejan, avanzan dejándolos suspendidos en la nada. Los livianos no suben al cielo, porque no existe tal cielo. Los livianos sólo ven las cosas pasar mientras ellos van quedando atrás inevitablemente. Algunos se desesperan y gritan sin ruido, como de trás de un vidrio; las muecas son grotescas, de algún modo las he visto, sé de lo que hablo. Sé de manos tratando de aferrarse a postes, árboles, ramas, remo viéndose en la nada con ojos desorbitados viendo alejarse las montañas, los mares. He visto la espan tosa estela de almas que el planeta va dejando atrás en su curso por el cosmos. Los aterrados viendo ale jarse a la Tierra. Los años pasando, el Sol haciéndose cada vez más pequeño, ellos flotando en medio de la inmensidad del espacio, al contrario que yo, cons treñido en mi negrura, pero quizá menos aplastado por el Universo. La otra soledad. El cero casi abso luto en el vacío eterno. Los livianos y su arrogancia. Aunque algunos de ellos, con cierta carga extraña en sus materiales sutiles, quedan atrapados en la atmósfera. Hay un cinturón eléctrico rodeando la Tierra que atrapa a algunos de estos restos etéreos y aseguro que la costra de almas que rodea nuestro planeta es gruesa y pavorosa. Lo he visto, aún no sé cómo, pero los he visto aplastados unos contra otros torturados por la estática, contrahechos, paralizados en grotescas posturas unos contra otros enredados, 75

- 71. fundidos unos contra otros en cuerpos hechos de cien cuerpos, brazos, cabezas y bocas. Me revolví de tristeza en mi quietud por los desgraciados. Sé que hay interés en los hombres por comunicarse con ellos, en crear un aparato capaz de conectarse con esta capa en busca de respuestas de algún tipo. Sé que lanzaron un aparato que guardaba un satélite de telecomunicaciones y una sonda para penetrar en el plano astral. Sé que iba un cadáver dentro del saté lite, el de una médium. Quizá usaron los restos de otro cadáver como radiotransmisor para conectarse con el satélite. Los vi clavándole fierros por todo el cuerpo con cables eléctricos, enterrándole antenas a través de los ojos, martillándole tablas escritas con códigos de comunicaciones de onda corta en el crá neo; todos llorando y escupiéndole, friéndolo a 220 volts y lanzando un grito de horror a 200 Mhz por el aire hacia el infierno que flota sobre la Tierra. Sé que están intuyendo que algo enorme va a ocurrir. Sé que ellos están pensando lo mismo que yo y están pre parándose. Lo que Dios hace es plantar sus semillas en la tierra para cultivar sus ángeles. Sus psicóticos criminales santos hirviendo de amor al Señor, como yo, iluminados por la demencia y el encierro, mentes macerándose en el delirio y el fuego quemante de vi siones desaforadas y pavores sin fondo. Dios cultiva sus ejércitos en la Tierra para algún tipo de guerra que está librando en otro lado, muy lejos de aquí. Yo endurezco mi corazón, me limpio de mi vida an 76

- 72. terior acá abajo en el fuego demente que carcome la memoria, me vuelvo fuerte y ciego en este retiro forzado, monasterio gélido donde me vuelvo polvo y renazco otro. Arriba están intuyendo que algo enor me se viene encima. El momento en que el alma esté madura y comience la cosecha. El momento en que la tierra se abra y salgamos envueltos en espíritu san to y algo más, hediondos y sacros, negros, horrendos y puros. Terribles. Los podridos eufóricos del Señor. Los espantosos. Entonces los de arriba defenderán su momento, se aferrarán a su porquería y organi zarán la resistencia contra el apocalipsis, pero será en vano. Los ejércitos del Señor no bajarán desde los cielos, saldrán de la tierra, desde las paredes, desde los ductos de alcantarillado y bajo las casas como gu sanos desde un cadáver. El hedor cubrirá la Tierra, nos alimentaremos de algún modo con el ganado que Dios nos regala porque nada detendrá esta pla ga de langostas y saldremos como un enjambre al encuentro de su reina, como una nube destructora atravesando el espacio en un ruido como de muchas aguas estruendosas bajando por una cañada. Nada nos detendrá porque nada quedará. Eso habrá sido todo porque recién comenzará lo importante. Hay una guerra que ganar. Ahora lo sé. Nada más im porta. 77

- 73. 78

- 74. Francisca Solar (]9,S.‘¡). Periodista de la Universidad de Chile con posgrados en Criminología y Guión de Cine, publicó en i2()<).‘5 El ocaso de los ahos elfos, fanfiction inspirado en la saga de llarry Potter. Su primera novela fue La séptima M. Un la literatura infantil publicó Igual a mí, d/sliulo a li y La asombrosa historia del espejo rolo, ba|o el sello tic Barco de Vapor de ediciones Sl. Película de terror: El aro (la versión gringa). Libro de terror: Los cuentos de Edgar Alian Poe. Varios de los mejores están compilados en el libro Narraciones Extraordinarias. Serie televisiva de terror: Los Archivos Secretos X (si bien se le conoce más por su misterio y Ciencia Ficción, hasta la tercera temporada era sin duda una serie de terror).

- 75. S us botas estaban llenas de barro, pero no le im portó cuando cruzó la puerta hacia el sótano. Jamás le había importado, en realidad. Laura solía ser muy exigente en la pulcritud de la entrada, de sus alfombras costosas y el mármol impoluto de sus muebles, pero él hacía oídos sordos. Siempre ter minaban en el mismo sucio, oscuro, denigrante só tano. ¿Qué importaba la limpieza del piso de arriba? Azotó sin querer la cortina de madera al final de la escalera. Eso perturbó la atención de las tres espectadoras bajo el altar, quienes voltearon con se dienta expectativa. Pero no a Silvia. De pie sobre la tarima, la menor de las Provoste siguió en lo suyo con la solemnidad que ameritaba. —Están frescos —explicó él, cansado. Arrojó la malla de peces al suelo y el agua salina salpicó con fuerza el parqué negruzco. Algunas cria turas todavía saltaban en un fatuo intento por escapar. La primera en abalanzarse fue Laura. Mont dio un paso atrás antes de que confundieran sus pies 81